サステナデザイン

エコロジーとクリエイティブの観点で

サステナビリティ推進を支援します。

サステナビリティ経営に取り組みたいが・・・

こんなお悩み、ありませんか?

-

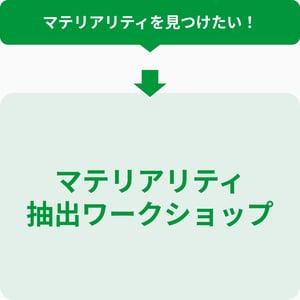

なにをマテリアリティとすべきか?

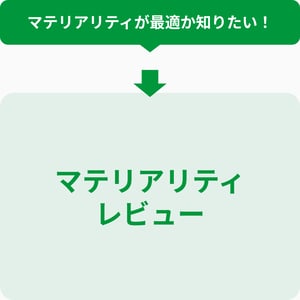

本当にこのマテリアリティが相応しいのか? が、不安?事業の成長と国際基準の変化、両方を鑑みて柔軟に対応するのが難しい。

企業として特定したマテリアリティが、SRI/ESGインデックスの選定に相応しい状態か心配。 -

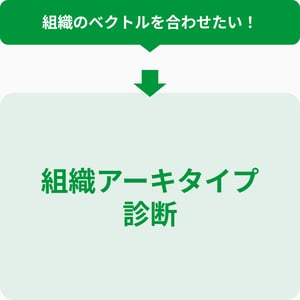

組織・部署ごとにサステナビリティへの意識や認識がバラバラ

サステナビリティに取り組む温度感や積極性、重要度が組織・部署によってことなり、同じ方法を向いて取り組むことが難しい。

-

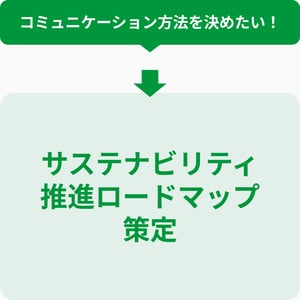

ステークホルダーとのコミュニケーション方法が難しい

マテリアリティには迷いはないが、投資家や生活者、従業員とのコミュニケーション方法が最適なのかが分からない。

真摯な取り組みや誠実さを正しく伝えたい! -

グリーンウォッシュによる炎上が心配

偽りの情報や生活者を誤解させる行為をするつもりはないが、炎上のきっかけになりかねないか心配。

サステナビリティ経営の重要性

企業イメージの向上

「この会社は信頼できる」「ここで働きたい」という印象を与え、多様性に富んだ⼈材確保にもつながるなど、プラスの効果をもたらす。

社会課題への対応

課題への対応は、経営リスクの回避とともに社会への貢献や地域での信頼獲得にもつながる。

生存戦略になる

SDGsへの対応がビジネスの取引条件になる可能性もあり、持続可能な経営を⾏う戦略として活⽤できる。

新たな事業機会の創出

地域との連携、新しい取引先や事業パートナーの獲得、新たな事業の創出など、イノベーションやパートナーシップを⽣むことにつながる。

サステナビリティの取り組みを

・どれだけ真剣に向き合い

・どれだけわかりやすく伝えられるか

が、企業とステークホルダーの信頼関係や長期的な価値創造に直結しています。

サステナビリティ・コミュニケーションに求められる4原則

正確性と透明性

主張は具体的で事実に基づき、根拠をともなっていること。

グリーンウォッシュの排除

表現は明確で、誤解を招かず、実態と一致していること。

包括性と

アクセシビリティ

誰にとってもアクセスしやすく、理解できること。

裏付けと説明責任

情報の裏付けがあり、第三者や生活者が確かめられること。

企業のサステナビリティに関する取り組みを生活者に伝える際、情報の透明性、正確性、公平性を保ったコミュニケーションを設計・実施し、そのコミュニケーションの成果や影響について責任感を持つようにしています。

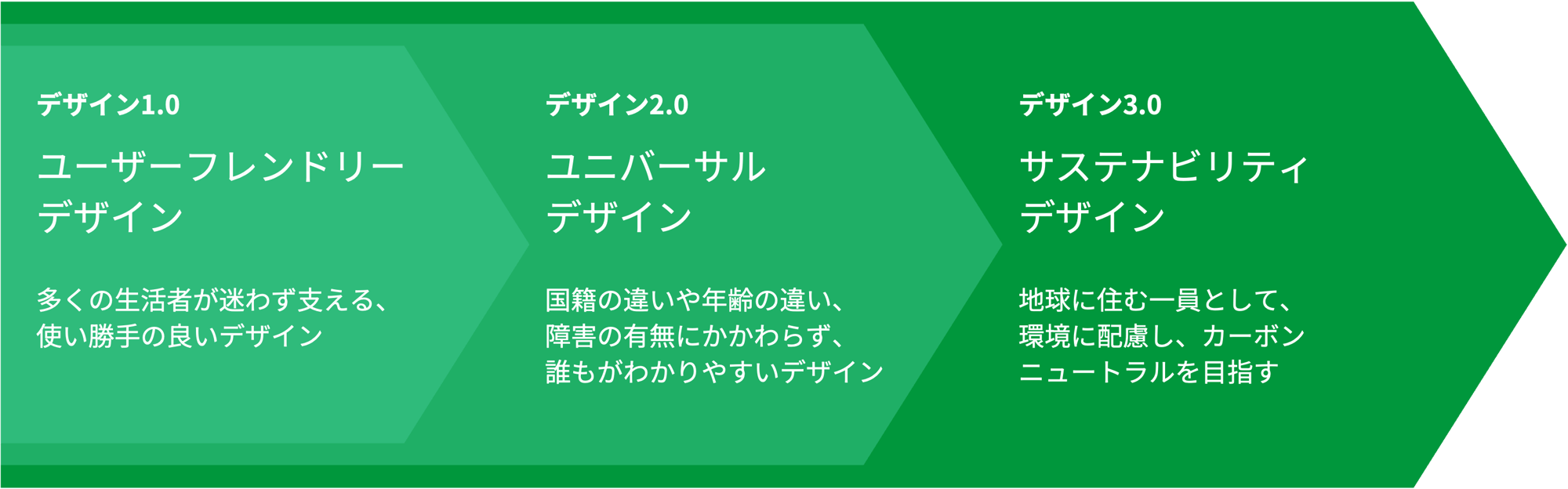

デザインの考え方の変化

多くの生活者の使い勝手から、誰一人取り残さないユニバーサルデザインの考えを経て、地球人として、未来の世代も美しい地球で平和に豊かにずっと生活をし続けていける社会を目指し、モノづくりをする企業が増えています。

アイスタのサステナデザインソリューション

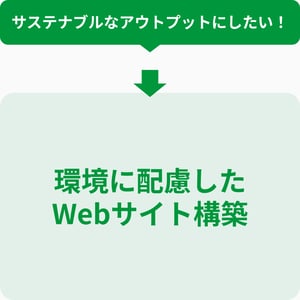

モノづくり観点での新たな取り組み

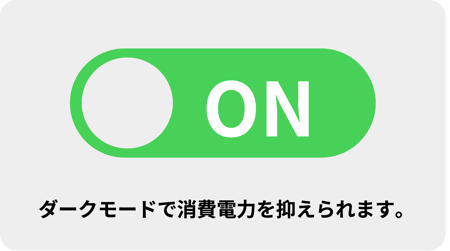

通信量・消費電力の削減を実現するWebサイト設計

ヘッドレスCMSの導入:

フロントエンドとバックエンドを分離することで、不要な処理を削減し、Webサイトの表示部分の最適化を実施します。

遅延読み込み(Lazy Loading)の導入:

ページの初期表示に必要な部分だけを読み込むことで、CPUやメモリの利用を減らし、ネットワークの帯域幅の消費を減らします。

1stビューの表示が速くなり、SEOの改善にもつながります。

画像の最適化:

PGやPNGではなく、より軽量なWebPやSVG形式の画像を用いることで、通信データ量の削減と表示速度の向上を図ります。

デバイスフォントの使用:

デバイス標準のフォントを用いることで、カスタムフォントよりも読み込み速度を上げ、Webサイト全体の軽量化を図ります。

Webサイトやアプリを通し、生活者に脱炭素の意識のきっかけを作ります。

よくいただくご質問

Q:SDGsやESGの違いは何ですか?

A:SDGsは国連が定めた持続可能な開発目標であり、企業だけでなく社会全体の課題解決を目指します。一方、ESGは企業が環境・社会・ガバナンスに配慮する経営の考え方であり、投資家が企業の持続可能性を評価する際に重視されます。

Q:企業がサステナビリティ・コミュニケーションに取り組むメリットは何ですか?

A:企業イメージの向上、新規市場の開拓、従業員のモチベーション向上など、多くのメリットがあります。また、持続可能な経営を実践することで、長期的な競争力を確保できます。

Q:SDGsの取り組みをどのように発信すればよいですか?

A:企業のWebサイトに特設ページを設ける、サステナビリティ報告書を発行する、SNSで情報を発信するなどの方法があります。最近では、SDGsレポートを作成する企業も増えています。

Q:どのように目標設定を行えばよいですか?

A:まずは企業の既存事業と関連性の高い目標を選び、達成したいゴールを設定します。

その後、逆算して具体的なアクションプランを策定するのが一般的です。